研習費(含餐飲費)

NT$3,600

活動介紹

員工 PIP 研習營 ~ 與新世代好聚好散的合規操作實務

📅 日期:2025 年 11 月 1 日(星期六)

🕰 時間:09:30 – 16:30(共 6 小時)

📍 地點:人資小週末總部教室

在當前職場中,「開除」兩個字比以往更敏感。Z 世代進入職場後,對尊嚴、溝通、心理安全的要求遠高於過去,而主管與 HR 若仍用上一代的「糾錯」邏輯處理表現不佳的員工,很可能一腳踩進勞資爭議的深坑。

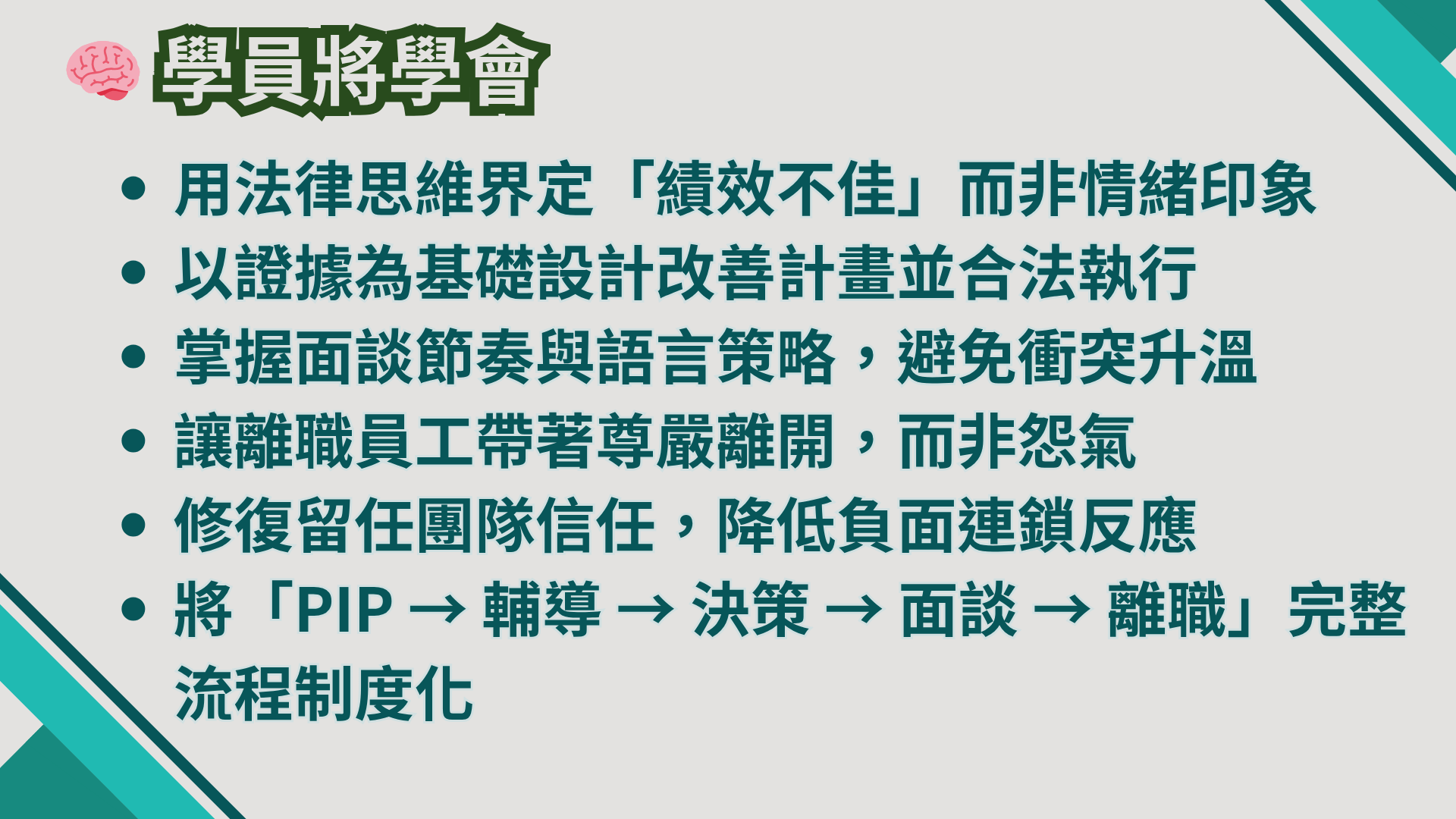

這堂課的精神不是「教你怎麼開除人」,而是讓你學會在 績效不佳與人格尊重之間拿捏分寸。從制度、法規、流程、溝通、心理五個層面出發,讓「PIP」真正成為輔導工具,而不是「資遣前奏」。

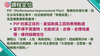

第一|員工表現不佳時該如何處理?

🔹 目標:釐清「表現不佳」的定義與標準,建立可被檢驗的事實依據,讓主管與 HR 在面對問題員工時,能用數據與紀錄說話,而非情緒與印象。

🔹 核心概念:「我覺得他不行」這句話,是所有誤判的起點。許多主管在日常管理中,把自己的觀感當成事實,但績效落差並非主觀感受,而是一連串可被驗證的工作行為、任務結果與過程表現。在專業的人資視角中,「不佳」必須同時滿足三項條件:一、明確的績效落差(未達既定KPI或行為準則);二、具體的行為證據(能呈現問題模式);三、合理的改善期限(給予指導與支持後仍未改善)。這三項若缺一,主管的判斷就會被視為主觀推論。

特別是面對新世代員工時,表現不佳常不是能力不足,而是「價值錯位」。他們重視自主、喜歡被信任、期待透明溝通,而非被權威式教訓。主管若用過去那套「上對下」的批評方式,往往只會得到表面服從、內心疏離。因此,所謂「改善績效」的第一步,不是教他怎麼做,而是讓他願意聽。當溝通環境安全、指標清楚、支持機制明確,所謂「問題員工」往往能快速回到軌道。

對企業而言,這不只是輔導技巧,而是風險控管。因為只要能提供具體紀錄,所有決策都能站得住腳。若缺乏紀錄,即便事實站在公司這邊,也可能在法庭上敗訴。這堂課的第一章,正是為了讓「主管的直覺」轉化為「可追溯的證據」,讓每一份PIP都成為制度化的保護盾。

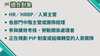

第二|何種狀態下能資遣?

🔹 目標:釐清「績效 vs. 紀律」、「合法 vs. 不當解僱」的界線,建立決策者的風險意識,讓企業在合情合理的前提下依法行事。

🔹 核心概念:企業最常見的陷阱,就是「好心做壞事」。主管懷著善意處理,卻在程序上出錯:沒有明確告知、沒有紀錄留痕、沒有依法通知,最後演變為「違法解僱」。事實上,合規資遣的關鍵不在於「人該不該留」,而在於「企業是否能證明自己曾經給予改善機會」。合法的資遣條件,通常包含四要素:

- 事證具體明確。

- 程序符合比例原則(輔導→警告→通知→終止)。

- 通知期限符合法規(依勞基法第11條規定)。

- 給予應有的補償與文件。

若缺乏其中任何一項,即便動機再正當,也可能被法院認定為「不當解僱」。此外,主管最常混淆的界線,是「績效問題」與「紀律問題」的不同。紀律偏差指員工違反公司規章或誠信原則,例如曠職、遲到、違反SOP等;績效不佳則指未達預期成果。兩者對應的程序與處理方式完全不同。

因此,第二階段的課程不只是講法條,而是讓主管與 HR 學會判斷灰區。例如:「未達業績目標但未簽定PIP」的狀況,是否能直接解僱?「員工屢勸不聽但未書面警告」又算不算正當理由?這些問題若沒有系統化處理,主管一句「我覺得不適任」就可能演變為企業風險。法理的底線,其實就是程序正義。當程序完備、紀錄存在,即使解聘也能站得住腳。

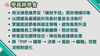

第三|資遣前的準備

🔹 目標:建立企業的合規防線,讓「資遣」真正成為最後手段,而非情緒出口。

🔹 核心概念:在勞資爭議中,輸掉官司的公司,往往不是因為錯,而是「沒證據」。沒有紀錄、沒有流程、沒有書面說明,是最致命的漏洞。主管或 HR 只要沒有留下客觀紀錄,即使理由正當,法庭上也無法證明自己遵守程序。

真正的資遣準備,是文件力與制度力的結合。文件力指的是:每一次輔導、每一次回饋、每一次目標設定,都必須可追溯。制度力則是:讓主管知道自己該在何時介入、何時記錄、何時交由 HR 介入輔導。

在這個階段,PIP 是最關鍵的工具。它不僅是「績效改善計畫」,更是一種程序性防護罩。一份好的 PIP,應包含具體的改善目標、時間表、輔導措施與檢核點。重點不是「要求改善」,而是「提供改善條件」。若在合理期限內員工仍未達標,企業才能合理啟動終止程序,並以紀錄作為證據。

這個階段的學習,讓主管知道「如何寫出能保護自己的文件」,也讓 HR 學會「如何讓制度在現場運作」。真正的專業,是把風險轉化為程序。

第四|資遣面談技巧

🔹 目標:讓面談成為一場理性且有尊嚴的結束,而非一場情緒爆雷的對抗。

🔹 核心概念:資遣不是「宣判」,而是一場結構化的對話。多數主管或 HR 害怕面談,是因為害怕衝突、不會說話或無法面對情緒。但一場設計良好的資遣面談,反而能修復尊嚴、維護企業形象、降低後續風險。

面談前的準備,是整個流程成敗的關鍵。企業需統一說法、確認文件、排定見證人角色,並確保每一方了解自己的台詞與界線。在正式談話中,語氣與態度比內容更重要。要避免含糊、避免拖泥帶水,也避免「安撫式謊言」——例如「其實你很好,只是剛好組織調整」,這種話只會讓對方覺得自己被敷衍。

面談應以三步走:一、開場直接點出主題;二、說明事實與紀錄;三、提供後續安排與善後協助。

新世代員工特別重視被尊重的方式。對他們而言,不被理解比被解僱更痛。若面談方式粗暴或忽略心理感受,很容易引發社群公審與網路負評。因此,在這一段課程中,學員將透過角色扮演,體驗不同應對策略,學習如何在現場同時維持專業與人味。

第五|資遣後續處理

🔹 目標:讓離職不只是合約終止,而是企業信任循環的一部分。

🔹 核心概念:對外而言,離職員工是品牌口碑的延伸;對內而言,資遣事件是組織信任的壓力測試。若收尾不當,可能導致「留下的人比走的人更失望」。

企業應把離職後續視為「信任修復工程」。在程序上,必須確保所有文件、薪資、保險都清楚無誤;在情感上,要讓員工感受到尊重,讓離職面談成為一次「文明道別」。

HR 應協助主管在資遣後的第一時間,與團隊說清楚緣由、安定氣氛,避免恐慌與猜測。若組織沉默不語,員工會自己編故事,而那些故事往往比事實更可怕。企業的口碑,往往不是建立於招聘時,而是被離職者在咖啡廳、社群平台、求職論壇上討論出來的。

這一章的重點,是把「結束關係」變成「留下印象」。讓每位離職員工,都成為企業文化的延伸見證者。

第六|員工個案實操

🔹 目標:讓理論在現場落地,把所有觀念轉為肌肉記憶。

🔹 核心概念:再完美的制度,若沒經過實戰,都是紙上談兵。因此,本階段的設計,是以真實案例作為練習主體。每位學員將親手拆解一個完整事件,從問題辨識、紀錄撰寫、PIP設計、面談流程到後續文件整理,全程模擬。

這個環節讓學員理解「決策的連鎖反應」——一個錯誤的紀錄用詞、一次未簽名的表單、一句情緒化語言,都可能成為日後的法律風險。同時,也讓主管學會如何以一致標準處理不同個性、不同部門的員工,找到「程序與人性」的平衡點。

課程尾聲將以組間互評方式進行,讓參與者學會用第三者視角審視決策品質,進而提升判斷力。

第七|Q&A 與綜合回顧

🔹 目標:整合全日學習,將概念轉為行動,讓每位學員帶走能立即使用的決策框架與風險清單。

🔹 核心概念:知識若無法落地,就只是資訊。最後一段課程,重點在於釋放學員的現場困惑:

- 員工拒簽 PIP 怎麼辦?

- 主管自己是問題根源怎麼處理?

- 若公司缺乏制度,HR 該從哪一步開始?

- 若面談被錄音或上傳該如何應對?

這些都是理論之外、每天都會發生的真實場景。整日學習的終點,不是學會解僱技巧,而是學會「負責任地結束關係」。企業的成熟,不在於能開除誰,而在於能怎麼留住信任。

講者介紹

研習費(含餐飲費)

NT$3,600