AI面試時代來臨,HR要轉型還是讓位?

近年來,人工智慧迅速滲透各行各業,從客服、金融到醫療無所不在,人資領域也不例外。許多企業開始導入AI面試系統,透過語音分析、表情辨識或履歷篩選,來協助評估求職者,號稱能提升效率、降低偏誤。然而,這股潮流也引發不少討論:當演算法決定誰能進入下一關,HR專業的價值是否會被稀釋?AI能否正確分析人性,還是只是數據下的冷冰判斷?隨著這場變革持續發酵,HR專業人士是否需要重新定位自身角色,並且深入理解AI面試的特性與影響,成為業界必須思考的課題。

一、AI面試是什麼?

談到AI面試,許多人的第一反應或許是「機器人面試官」或「自動化篩選履歷」。然而,這只是冰山一角。AI面試的實質,是一套整合了心理學、行為科學與多模態機器學習的先進評估系統,目的即為提供比傳統面試更科學、更客觀、更具預測性的洞察。AI面試的核心評估依據主要來自幾個層面:

(一) 大五人格特質模型與量表生成:

大五人格特質模型,又稱OCEAN模型,是心理學領域中最廣泛被接受和驗證的人格結構理論,包含以下五個維度:

- 開放性(Openness to Experience):衡量一個人的想像力、創造力、藝術感、好奇心及對新事物接受度。在職場上,這通常與創新能力和適應變化息息相關。

- 盡責性(Conscientiousness):評估一個人的自律、條理、責任感、成就導向和規劃能力。高盡責性通常預示著優秀的執行力和可靠性。

- 外向性(Extraversion):反映一個人的社交活躍度、精力、自信、果斷和積極性。這對於需要大量人際互動的職位尤為重要。

- 親和性(Agreeableness):衡量一個人的合作、信任、同情、友善和樂於助人程度。高親和性有助於團隊合作和衝突解決。

- 情緒穩定性(Neuroticism):評估一個人面對壓力的情緒穩定程度、焦慮、易怒和情緒波動。

在AI面試中,系統會透過自然語言處理(NLP)技術分析求職者在文字或語音回答中的詞彙、句式、語氣等,將其與大量數據進行比對,從而推斷出求職者的大五人格特質傾向,並生成量化指標。這使得企業能夠客觀地評估求職者是否具備特定職位所需的人格特質。

(二) 透鏡模型(Lens Model):洞察內在與外顯的連結

透鏡模型的核心概念是:人類的內在特質會透過一系列可觀察的線索在外顯行為中表現出來。AI面試系統便應用此原理,透過尖端技術捕捉求職者的「透鏡」訊號,包括微表情、聲調及說話內容:

- 微表情分析:人臉上瞬間閃現的、難以察覺的表情,反映了當下的真實情緒。透過臉部辨識技術,分析求職者在不同問題情境下的微表情變化,捕捉其真實反應,例如面對壓力的不適或回答問題時的自信。

- 聲調分析:語音的頻率、音高、音量、語速和停頓,都能透露出情感狀態和自信程度。透過聲紋分析,評估求職者在回答問題時的語氣變化,例如語速加快可能代表緊張,而語調平穩則可能顯示自信。

- 文本分析(說話內容):利用NLP技術分析語義、關鍵詞使用頻率、語氣等,從而推斷求職者的思維模式、邏輯能力和溝通風格。例如,清晰且有系統性的表達通常反映出較好的邏輯思維能力。

這些細微的線索在傳統面試中往往容易被人類面試官無意識地捕捉或錯過,但AI能進行精準量化,提供更全面的數據支持。

(三) 多模態機器學習:整合數據,發現顯著性

單一維度的分析難免片面。AI面試最為強大的地方在於系統會同步整合來自多個模態的數據,包括影像(微表情、肢體語言)、語音(聲調、語速)、文本(回答內容)等。透過複雜的演算法,在這些龐大的數據中找出對特定職位表現、潛在風險或人格特質最具有顯著性的人選。例如,AI可能會發現,對於某類需要高度抗壓的職位,那些在回答壓力問題時,微表情顯示緊張,同時語速明顯加快的候選人,其未來無法勝任的機率較高,進而影響離職率。這種跨模態的數據整合與分析,遠超人類大腦的處理能力,也使得AI面試的評估結果更為全面、精準,並具備強大的預測性。

二、AI面試的效益與隱憂:雙面刃的招聘新常態

AI面試的導入為企業帶來前所未有的效率提升與深度洞察,但同時也伴隨潛在挑戰。理解其雙面刃之特性,對HR與企業領導者做出明智決策至關重要。

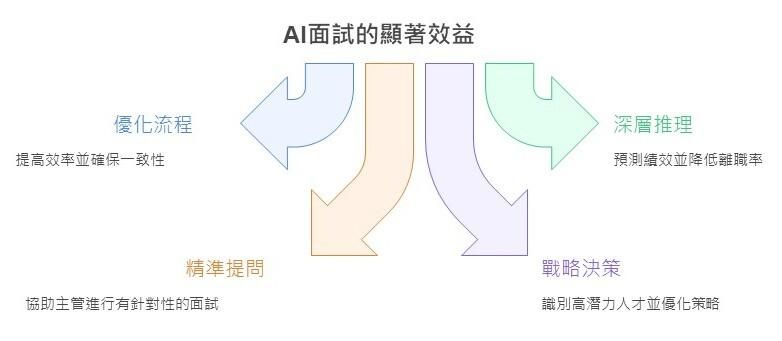

AI面試的顯著效益

1.流程優化與效率提升

- 大規模初期篩選:AI能快速處理數千至數萬份申請,依預設條件篩選,迅速產出合格候選人名單。

- 彈性與可擴展性:可24/7不受時地限制運作,適合跨國招聘或大量申請,提升流程彈性與規模化能力。

- 統一性與標準化:面試問題、評估標準預先設定,減少不同面試官的主觀差異,確保公平性與一致性。

2.更深層次的推理與預測

- 工作態度與行為導向:分析候選人回答邏輯與結構、情緒反應,推斷責任感、主動性及合作精神等態度。

- 績效預測:比對高績效員工的面試特徵,預測新候選人的未來表現,提供數據化決策支持。

- 離職率預測:綜合工作年限、離職頻率與穩定性特徵,預測候選人潛在離職風險,降低人才流失成本。

3.協助用人主管精準提問

- 行為事例法(BEI)輔助:AI依初步分析結果推薦針對性問題,幫助主管深入探討候選人過往行為。

- 針對弱點做進一步確認:標示出潛在「風險點」或不符職位特質,提醒主管追問細節以提高面試效率與針對性。

4.綜合分析與戰略決策

- 識別高潛力人才模式:找出與高績效或晉升相關的特質與行為模式。

- 優化人才策略:依據AI面試數據調整招聘標準、培訓規劃與人才保留策略。

- 評估招聘管道效果:結合招聘來源數據,分析哪些管道輸入的人才更符合公司需求。

AI面試的潛在隱憂與挑戰

1.演算法偏見(Algorithmic Bias):AI基於歷史數據學習,若訓練資料本身有性別、種族或背景偏見,系統可能放大這些偏差,導致不公平結果,影響多元性並引發法律風險。

2.「黑箱」問題與透明度不足:演算法複雜,HR難以理解AI為何篩選或評分某候選人。透明度不足會降低信任度,也可能使候選人質疑公平性。

3.隱私與數據安全:AI面試需收集大量個資(生物識別、語音、行為數據)。如何符合法規(如GDPR)及避免數據洩露或濫用,是重大挑戰。

4.人情味的缺失與候選人體驗:完全AI主導的面試可能使候選人感到冰冷,缺乏情感交流,降低品牌好感與加入意願。部分人甚至因缺乏真人互動而焦慮,影響表現真實性。

5.技術限制與誤判風險:AI仍難捕捉人類微妙特質(如幽默感、即興應變力)。網路不穩、口音差異或面對鏡頭緊張也可能導致誤判。

AI面試雖帶來流程優化、標準化與決策數據化的巨大效益,但潛在風險同樣不可忽視。企業在導入時需同步制定偏見矯正、透明化機制與候選人體驗優化等策略,才能確保AI應用既有效又符合公平性與道德標準。

三、HR不是被取代,而是轉型為「懂AI」的人才

AI面試的出現,讓不少人開始思考:HR的工作還有多少不可取代性?但實際上,AI並不是要搶走HR的位子,而是幫助HR從繁瑣中解放,轉向更具判斷力與策略性的位置。正如許多專業人士不斷提到的:「AI時代,需要的是懂得與AI協作的人。」說明了HR未來的關鍵價值。

傳統的HR專業,重視的是人的觀察力、溝通力與情感連結。但在AI工具逐漸進入面試現場後,HR要做的不只是「用工具」,而是懂得如何和它共事,甚至成為AI應用的設計者與把關者。要做到這一點,HR需要發展出五項核心能力:

- 數據洞察力:AI面試會產出大量行為與性格相關的數據,HR要懂得判讀這些資料,挑出有價值的指標,做出合適的解讀與決策。

- 風險識別與原則堅守:AI模型可能出現偏誤,HR要能辨識其盲點,避免過度依賴演算法,堅守公平與多元的原則。

- 技術素養與工具運用:不用會寫程式,但要知道AI怎麼運作、怎麼溝通。像是會下精準的提示(prompt)給AI,才能引導出有用的回應。

- 轉型推動與溝通力:導入AI面試需要說服組織內部、安撫候選人焦慮,HR要能清楚傳達AI的價值與定位,提升信任感。

- 人本思維:即使有AI輔助,HR的角色仍是在「理解人」,確保每一位候選人都受到尊重,讓科技是幫助而非替代。

四、HR如何迎向轉型契機:與其抗拒,不如主導!

AI面試的來臨,對於HR而言,不是一場非生即亡的零和博弈,而是職能轉型的重要契機。若僅停留於傳統行政與流程執行,確實有被邊緣化的風險;但若能理解並運用AI,將其納入人才策略設計,HR則能釋放更多時間與資源,專注於更具價值的工作。

未來的重點不在於「是否使用AI」,而在於「如何正確使用AI」。AI時代的HR,應在策略規劃、倫理監督及組織連結上發揮作用,確保AI的介入能提升決策品質,而非取代專業判斷。唯有保持人本視角並主動掌握技術趨勢,才能在變革中維持專業價值,並協助企業建立更穩健的人才管理體系。

撰文者:羅予彤

參考文章

- AI 面試是什麼?求職者該如何應對 AI 面試、有什麼面試技巧?

- 我要招募誰,由AI說了算?

- Does the use of synchrony and artificial intelligence in video interviews affect interview ratings and applicant attitudes?