Z世代下MA培訓制度再造:人力資源策略的挑戰與機會

一、Z世代與各世代之價值觀與職涯期待

隨著職場結構多元化,現今企業內部常同時包含嬰兒潮世代、X 世代、Y 世代與 Z 世代等不同年齡層。各世代在成長背景、社會經驗與科技接觸程度的差異,使其在工作價值觀、學習風格與職涯期待上有顯著的不同。若企業欲設計一套能吸引新世代的 MA 訓練機制,必須先理解各世代間之差異,才能對症下藥。

.

嬰兒潮世代(1946~196):

此世代生於二戰後經濟繁榮時,見證從困苦到經濟起飛的過程。台積電創辦人張忠謀先生說過,年輕時只知道 ”If there was no work, there was no life.”,沒工作就沒生活,充分體現當代人的職場價值觀。工作至上、敬業、忠誠,且通常穩定的待在一家公司直到退休,與主管間相處方式為順從、尊重權威,體現穩重、為工作奉獻的精神。

.

X世代(1965~1980):

X世代適應力強、獨立以及務實。此時代個人意識開始逐漸提升,且隨著經濟起飛,擁有能喘息的空間,因此雖具有一定的穩定度及忠誠度,但相較嬰兒潮世代少了一些。此外,1970年起電腦逐漸普及於家庭與辦公室,X 世代的學習與溝通方式是在資訊革新初期逐漸養成,因此他們傾向短時間內快速掌握大量資訊,並善於從中找出問題的解方,追求效率成為他們的一大特點。

.

Y世代(1981~1996):

Y世代出生於經濟逐漸穩定、生活相對無虞且數位科技急速發展的時代。由於成長於多元的教育環境,接收到更多開放的想法,他們擁有抱負、勇於挑戰傳統價值觀,不再將工作單純視為賺錢的方法,而是期許能發揮所長。由於從小接觸資訊科技,思想更開闊、更勇於追夢,同時也因資訊爆炸與競爭,容易感到焦慮。

.

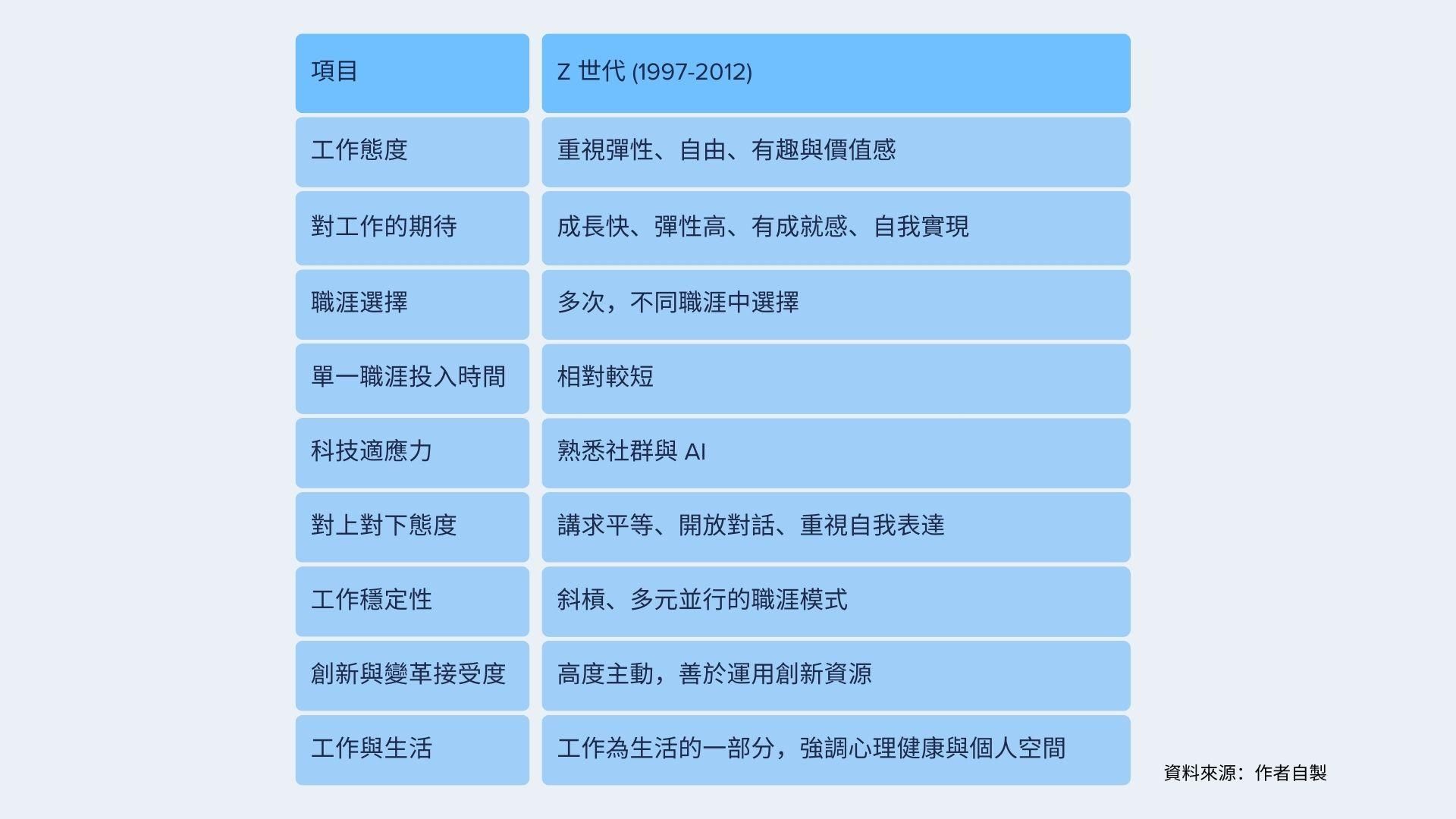

Z世代(1997~2012):

Z世代因從小與智慧型手機、社群媒體、雲端科技為伍,因此被稱為「數位原住民」,科技已深植於他們的生活。相較於過去世代,Z 世代在職場上的忠誠度與穩定性相對較低,工作態度可能較為消極。由於處在「數位創作者」、「斜槓人生」與「遠距工作」蓬勃發展的時代,對於工作與收入的想像也更加多元,不認為人生只有一條職涯道路,因此他們渴望彈性的工作型態、偏好可以展現自我與創造影響力的環境,不願將所有時間與精力投注在單一職位上,而更重視工作是否能帶來成長空間、自我價值與生活品質的平衡。

.

.

總結來說,Z世代的特色為:

- 注重工作意義與價值感:重視自我實現,包含職涯上是否具發展性,是否看得到自己在公司未來的舞台。

- 自主性:期許能與主管平等、開放式的對話,重視自我表達的機會,亦期許主管能給予回饋。

- 追求生活品質:工作為生活的一部分,傾向付出與薪水成正比,注重自身權益。

- 傾向數位與即時回饋:Z 世代成長於即時通訊的時代,傳統的年度考核、一對一績效會談時間間隔相對較長,他們傾向快速接收學習反饋與職涯指引。

- 偏好自由彈性的工作型態:偏好可遠距、混和辦公、彈性工時等,具有選擇權與決策權的工作型態。

- 追求多元與個人化發展:不願意被標準化的職涯路線綁住,傾向依照自身興趣、能力與節奏規劃專屬的職涯發展地圖。

.

二、傳統MA制度與Z世代特質的落差分析

.

1. 標準化流程 vs. 個人化發展需求

MA制度大多有標準化的流程,如固定部門輪調、準確的評估週期以及晉升的時間點。然而Z世代對職涯發展的期待更傾向於個人化與彈性。他們希望能根據個人興趣與專長選擇發展方向,而非被動接受制度安排。因此,當培訓內容缺乏調整空間或無法因應個別需求時,容易導致 Z 世代對制度模式產生不認同感,人才可能於早期流失。

.

2. 長週期評估 vs. 即時回饋

Z 世代成長於數位科技與社群媒體的世代,習慣「即時回饋」與「快速調整」的節奏。相對而言,傳統 MA 計畫多採用半年甚至一年一度的績效評估與晉升機制,對於習慣短週期回饋的 Z 世代而言,步調稍微緩慢了一點。Z 世代希望能即時獲得主管的具體建議與激勵,進而快速調整學習策略與行為。長時間缺乏明確的反饋可能削弱他們的學習動力,也影響工作投入與成就感。

.

3. 流於形式的導師制度 vs. 高互動支持需求

許多企業雖然設有導師制度,卻往往流於形式或缺乏整體性的規劃。例如導師與 MA 無約定定期溝通,或導師本身未接受相關培訓,使其僅限於績效評估而缺乏職涯引導的角色。Z 世代較重視「被支持感」與「高互動性」,若企業無提供相關輔導與心理支持的資源,可能影響其對企業文化的認同與歸屬感。

.

4. 功能導向訓練 vs. 意義與價值導向

Z 世代高度重視工作的「意義感」與「價值驅動」。傳統 MA 計畫偏重專業技能、跨部門歷練與營運流程熟悉;Z 世代則關注工作是否與個人理念、自我實現相符。若企業僅聚焦於「技能培養」與「職位晉升」的安排,忽略理念層面的引導與企業文化共鳴,也許難以吸引這群以內在動機為主的年輕族群。

.

5. 平穩晉升 vs. 快速成長期待

關於職涯發展的時間與步調,Z世代也大不相同。他們多數期望「快速成長」、「立即展現價值」,不願長時間等待或投入未來模糊不清的工作機會。傳統 MA 制度通常為期兩至三年,晉升時間點亦較為固定,對於追求即戰力展現與成就感的 Z 世代而言,這樣的安排容易被視為過於冗長,從而降低留任意願。

.

三、 HR可以如何調整MA計畫,打造更符合 Z 世代需求的制度

.

1. 客製化職涯規劃

入職時針對MA進行特質與職能相關測驗,並根據測驗結果之個人特點及個人意願,先訂定兩年計畫結束後欲培養成的職位為何,先有未來的錨點後再進行一系列的職涯發展規劃。此外,參酌MA的意見後,一開始便需擬出個人發展計畫(IDP),每半年滾動式檢討。而為期兩年計畫中,各時期欲輪調的崗位、時程、主管等需預先規劃好,降低不確定性。

.

2. 完整的支持體系

與MA計畫有關的人員需組成支持保護傘,環環相扣以確保計畫順暢,讓Z世代MA感受到公司對其之重視,其中最重要的兩個角色便是Couch以及單位主管。Z世代重視自我表達,傾向開放式的對話,因此Couch需與MA每三個月面談一次,又因應Z世代的即時回饋需求,應開放不定期的面談並提供溝通管道,讓Z世代MA的聲音能即時被聽到。此外,輪調單位的主管們除了績效評估外,亦需具備職涯引導的能力,符合Z世代注重自我價值實現的特色。

.

3. 強化價值導向與文化連結

Z 世代不僅關心工作的技能學習與升遷機會,更重視工作的「意義感」與企業的社會責任。因此建議 HR 將企業文化、核心價值與 MA 訓練內容整合。例如專案部分,可安排 MA 參與 ESG 專案、企業創新挑戰或內部文化推廣計畫,讓他們在實踐中感受到「做中學」的價值,賦予其「改變現況」的舞台。同時,企業也加強推廣企業文化,如規劃與高層的理念分享對談,透過相對平等的互動方式,讓 MA 理解企業使命與文化精神。

.

4. 例外的快速升遷管道

為期兩年的MA計畫,雖時程較長,但確實可以幫助MA穩扎穩打的學習,因此原本的模式可繼續維持,但建議可提供「加速升遷軌道(Fast-track)」之選項,針對高績效者給予提前晉升或取得高難度任務的機會,滿足Z世代的快速成長需求。

.

5. 強化內部精準溝通

最後,由於MA計畫相關人員眾多,包含MA、各輪調單位主管、CEO、Couch等等,所有利害關係人的資訊須同步,須提前溝通、內容深、細緻,才能因應各式各樣的突發狀況。輪調至下個部門前,HR需提前與該主管討論MA適合什麼工作內容、工作強度,並讓主管提前知曉MA的特質;同時須與MA不定期面談,了解MA的想法,對於未來欲前往的部門是否有疑慮......等等。

.

結論

現今 Z 世代已逐步成為職場主力,其價值觀與職場觀也正驅動企業進行制度的轉型與革新。儘管傳統 MA 制度面臨諸多挑戰,但這也為企業提供重新思考人才發展策略的機會。透過更具彈性、個人化的培訓制度,不僅能提升 Z 世代的參與度與投入感,更能打造具吸引力的雇主品牌,企業方能培育出兼具潛力與忠誠度的新世代領導人才,為組織創造持續競爭優勢。

.

撰文者:林妤芳

參考文章

- https://www.cw.com.tw/article/5133489

- https://money.udn.com/money/story/5613/8595136

- https://www.thenewslens.com/article/186422

- https://www.gvm.com.tw/article/74558

- 人資小週末 訓暨人才發展個案實務 線上講座 2025/03【儲備幹部 MA 未來領袖計劃】主講 : 鄭詩穎Sylvia老師